上海七旬"棕棚匠"后继乏人技艺成绝响

-

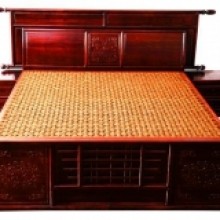

“阿有坏格棕棚修伐,藤棚修伐……”在老上海传统的夏日里,总是能听到这样悠长而富有海派特色的吆喝声。在那个空调尚为“奢侈品”,席梦思还没普及的年代里,棕棚床上铺竹席,又有弹性又凉快,实为度夏的必备佳品。

而今,用棕棚的人越来越少,修棕棚的手艺也几乎要绝迹于这个城市。本报记者好不容易找到了申城最后的棕棚匠师傅,这位已七旬高龄的平老伯感叹道,别说自己的师兄弟,哪怕徒弟的徒弟都一一改行。如今,在他手中的修棕棚使用的“十八般兵器”,渐渐成为绝唱。以前进弄堂现在去别墅

直到20年前,棕棚依旧是每家每户必备的用品,相当于现在的席梦思。

木头架子,用棕绳细细密密地编织出一张网来,然后铺上棉被床单,便是一张睡床。“修棕棚”则是常见的职业。

“那时候,生意忙不过来。”平伟功笑着说,几个同行联手干,每天从早到晚,收来的棕棚依然排着队等修复。

走小巷、穿弄堂、进石库门,这是老平当年的习惯路径。“老上海,家里总有那么一张棕棚床。”他告诉记者,别看这床不起眼,但软硬适中,有弹性,上年纪的人都喜欢。即便遇上动迁要搬家,瓶瓶罐罐可以丢,那张棕棚床总是要带上的。

时过境迁,现在的棕棚床逐渐在上海慢慢消失,年轻人家中有的只是席梦思,很多人甚至不了解棕棚床的模样。而对于老平来说,服务的对象也渐渐发生了变化,很多过去他从未想到的人,开始找到他来修棕棚。

“美国领事馆、俄罗斯领事馆、巴西领事馆……不少在上海的老外都让我去修。”刚开始走进这些高档公寓或是别墅区,老平还真的有些不适应,但一看见熟悉的棕棚床,他的手立即就“痒”了,“现在不少有钱人家中收购了红木床,床架用的都是棕棚,时间一长,不是断了就是坏了,就必须重新修复。”

棕绳得从外地购入

修张棕棚床,少则一天,多则要三天以上。老平说,夏天生意最好,冬天差点。

在老平这里,最高的价格是1200多元,连床架带棕棚,全部换成新的。他认为,收费并不算高。

“老上海的手艺人,讲究的是本分,不能蒙人骗人。”老平告诉记者,现在也有些人瞅准了这一空档,开了些棕棚店,技术一般,还喜欢忽悠人,报一个低价吸引顾客,随后就开始巧立名目,不断涨价。这种做生意的办法,老平非常看不惯。

“就像棕绳,就不能含糊。”平伟功拿出一捆绳子告诉记者,这些原材料都是江西定来的,也是几十年的老生意了,“一个电话,他们就寄过来,我收了货,再把钱邮给他们,大家都凭着信用做事。”过去,老平一年要订上将近150公斤棕线,现在,大概50公斤都不到。棕棚床或将完全消失

棕棚,到底怎样修?平伟功拿出一个老旧工具包,林林总总的“十八般兵器”把记者吓了一跳,长长的竹钩藤钩,锋利的铁刀,前面尖尖的红木锥子,长成平头螺丝刀模样的木锲……

几乎所有这些,都是老平自制的工具。他特意给记者做了个示范,首先要把旧的棕棚从架子上拆下来,挨个儿把这些洞内的木屑和网绳“冲”出来,一张网也就自然脱落。接着先铺一张方格网,然后就是编织棕线的过程;串棕绷时,先用竹条将地下的尼龙网和棕线分隔开,避免缠绕在一起,然后将事先备好的棕绳按对角线一一穿过棕绷架上的眼孔,并用力拉紧,经纬交叉,如同织布。一块编好之后,要把多余的棕绳和木片儿一起塞进孔洞里,用铁刀的刀柄敲打固定,防止棕线脱落。

密密麻麻的棕线,看上去让人眼花缭乱,一样的动作重复上千次,要的就是细心和耐心。老平告诉记者,如今的年轻人,再不会有兴趣学习这门麻烦的手艺,而伴随着时代的日新月异,棕棚床完全消失也是指日可待。

“真等到那一天,我就把这些工具都捐出去,也算是历史见证。”平伟功如此说道。

- 返回首页 打印 返回上页 下一篇